炎炎夏日

大聲鳴放的夏蟬

是否早已聽不見

而忘記了

蟬聲追追追

蟬百科

每到夏季,從城市行道樹到山林步道,一陣陣高亢的蟬鳴便成了盛夏最具代表性的聲音。這些聲音來自蟬,一種外表並不起眼、卻擁有強大鳴叫能力的昆蟲。蟬廣泛分布於溫帶與熱帶地區,是地球上歷史悠久的昆蟲之一。在台灣,已記錄的蟬類約有六十種,其中近六成為台灣特有,是夏日最常見的節肢動物之一。

蟬的一生多數時間潛伏於地底,歷經數年才終於破土而出。短短數週的成蟲期,是牠們唯一能夠飛翔、鳴叫與繁殖的階段。在這段短暫而熱烈的夏日生命裡,蟬不只是聲音的製造者,也是生態系中的重要角色。當牠們從地下羽化,會將累積多年的氮元素帶上地面,促進土壤養分的循環,間接維繫著植物的健康。同時,大量出現的蟬成蟲也成為鳥類、蜘蛛與其他昆蟲的重要食物來源,支撐著夏季食物鏈的穩定運作。

蟬為什麼會叫?

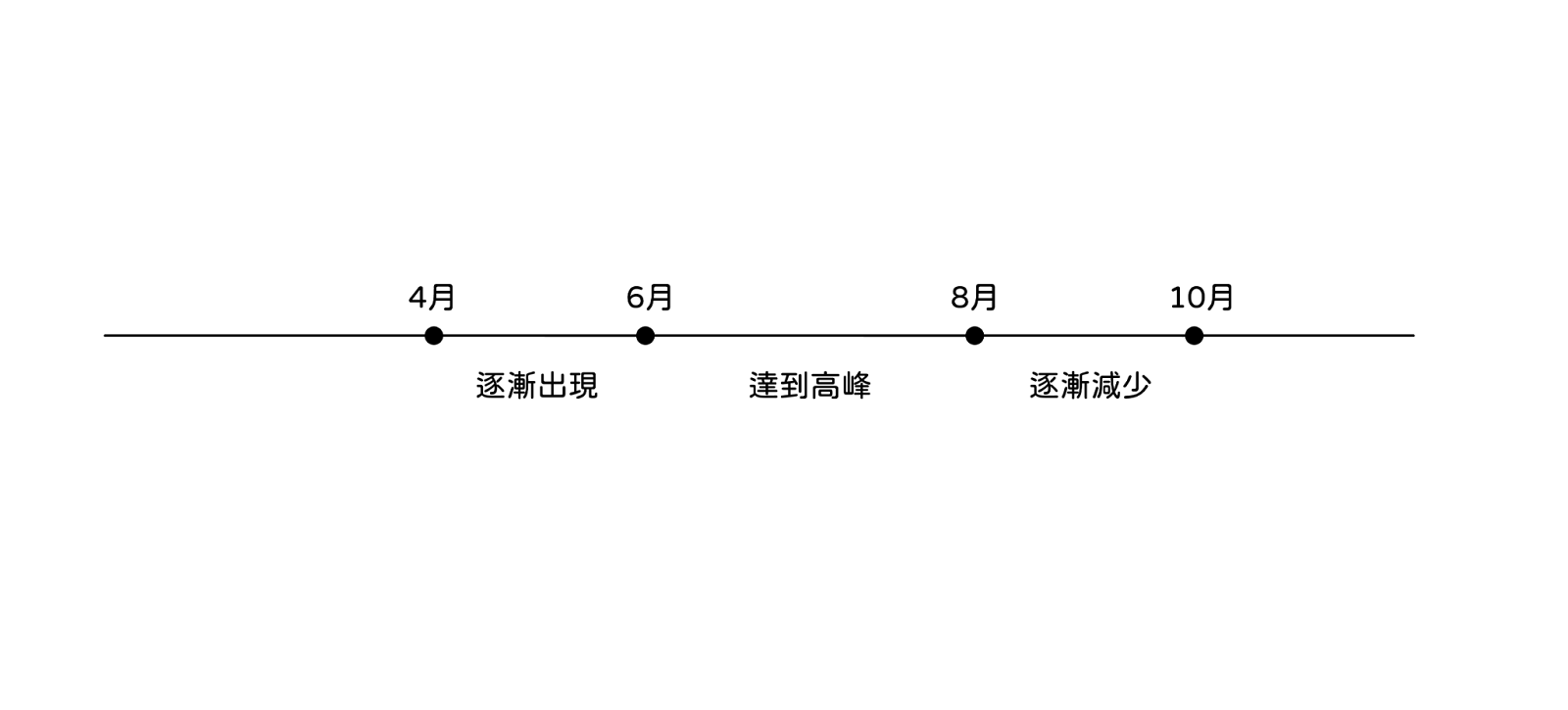

什麼時候會叫?──出現的時節

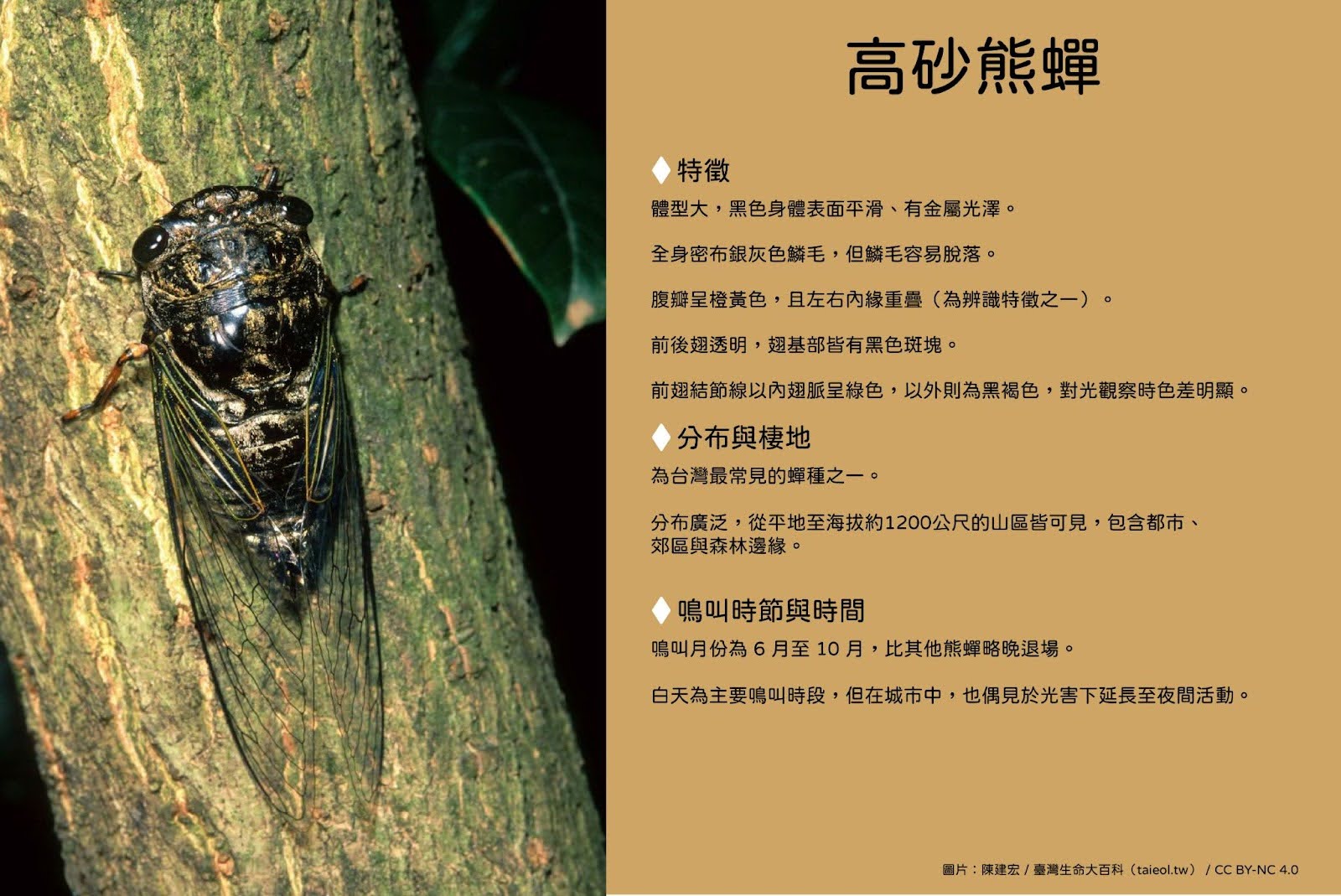

蟬的鳴叫主要出現在夏季,是因為牠們的成蟲通常在氣溫升高(25℃以上)、濕度偏高(60%以上)的時候才會活動。在台灣, 4 到 9 月是蟬鳴最頻繁的季節,高砂熊蟬等物種甚至能延續到 10 月。

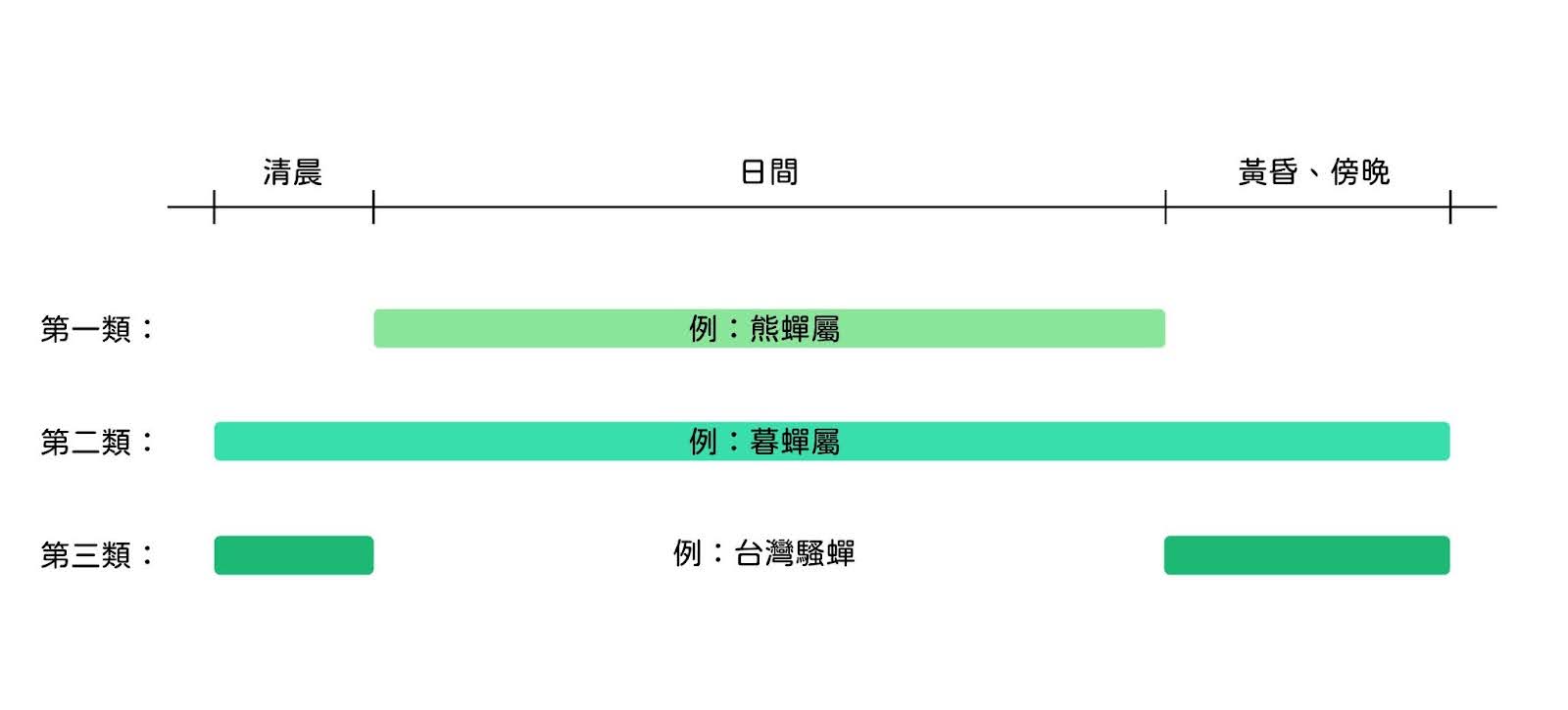

什麼時間叫?──依物種區分的鳴叫時段

不同的蟬會選擇一天中不同的時段鳴叫。這樣的時間分化有助於物種之間避免彼此干擾,也反映出牠們各自的生理節奏。根據鳴叫時間,可將蟬大致分為三種類型:

每種蟬在特定時段鳴叫,可以減少聲音重疊與資源競爭,讓多種蟬得以在同一棵樹、同一片林地中共存。然而,近年來受到氣候變遷、環境污染、都市擴張以及天敵改變等多重因素影響,蟬的鳴叫時間出現異常現象。

為什麼會叫?──鳴叫的目的

蟬的鳴叫是雄蟬的求偶行為。牠們用叫聲吸引雌蟬靠近,聲音強弱與節奏變化都是「展示自我」的一種方式。不同物種的叫聲節奏、音高與長度各異,這不僅是繁殖訊號,也是雌蟬辨認同種對象的依據。當多隻雄蟬聚集時,牠們甚至會彼此「唱和」或「對抗」,這是一種聲音上的競爭行為,有時會形成整片林地的共鳴景象。

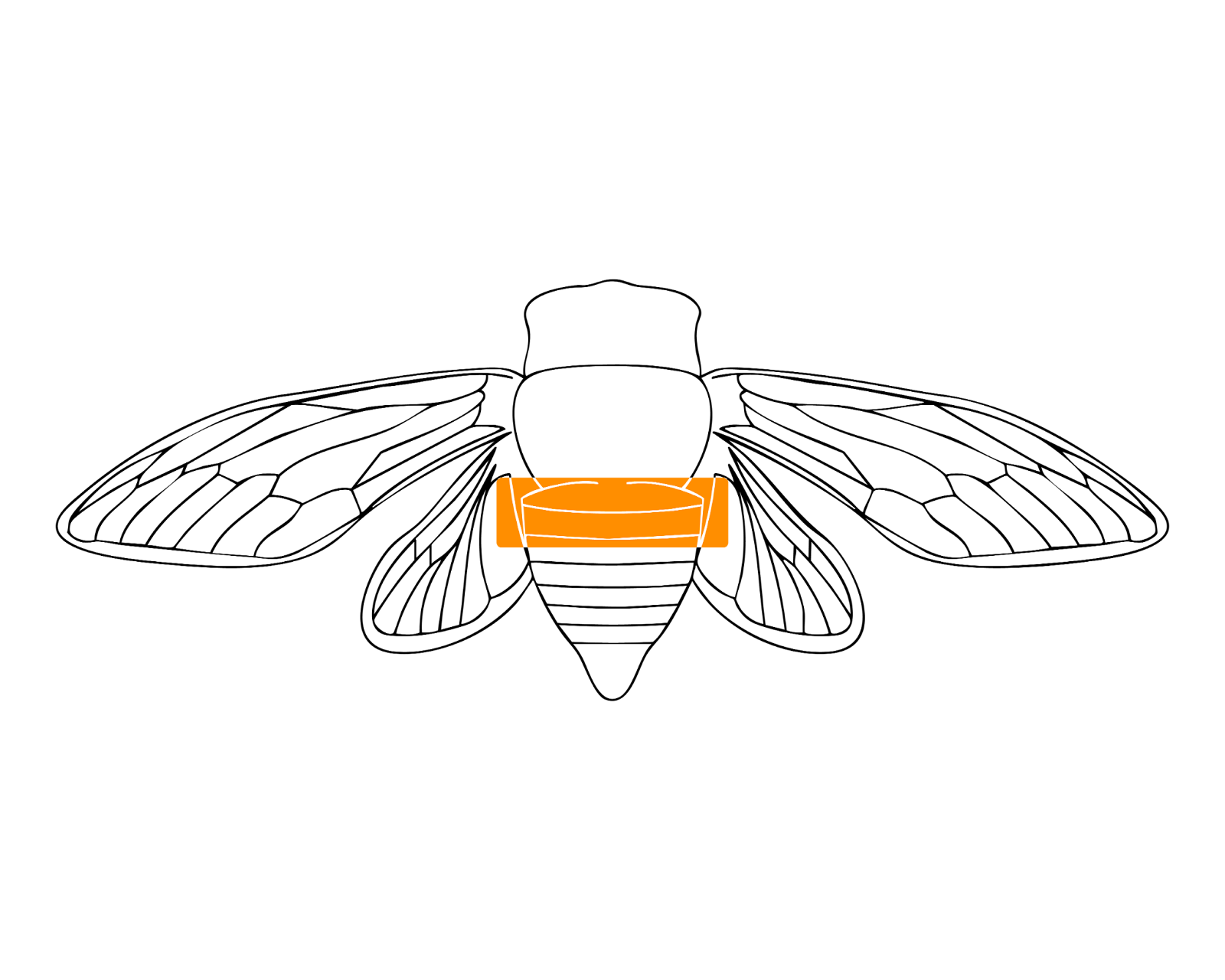

怎麼會叫?──發聲的構造原理

蟬的聲音不是從嘴巴發出,而是來自腹部的「鳴器」(tymbal)。這是一對彈性膜片,能快速振動。每一次振動會發出「啪」的聲響,當鳴器以高速規律震動時,就會產生連續的鳴叫聲。蟬的體腔會產生共鳴,進一步放大聲音,讓牠們即使體型小,聲音卻能傳得很遠。

台灣常見種類

高砂熊蟬

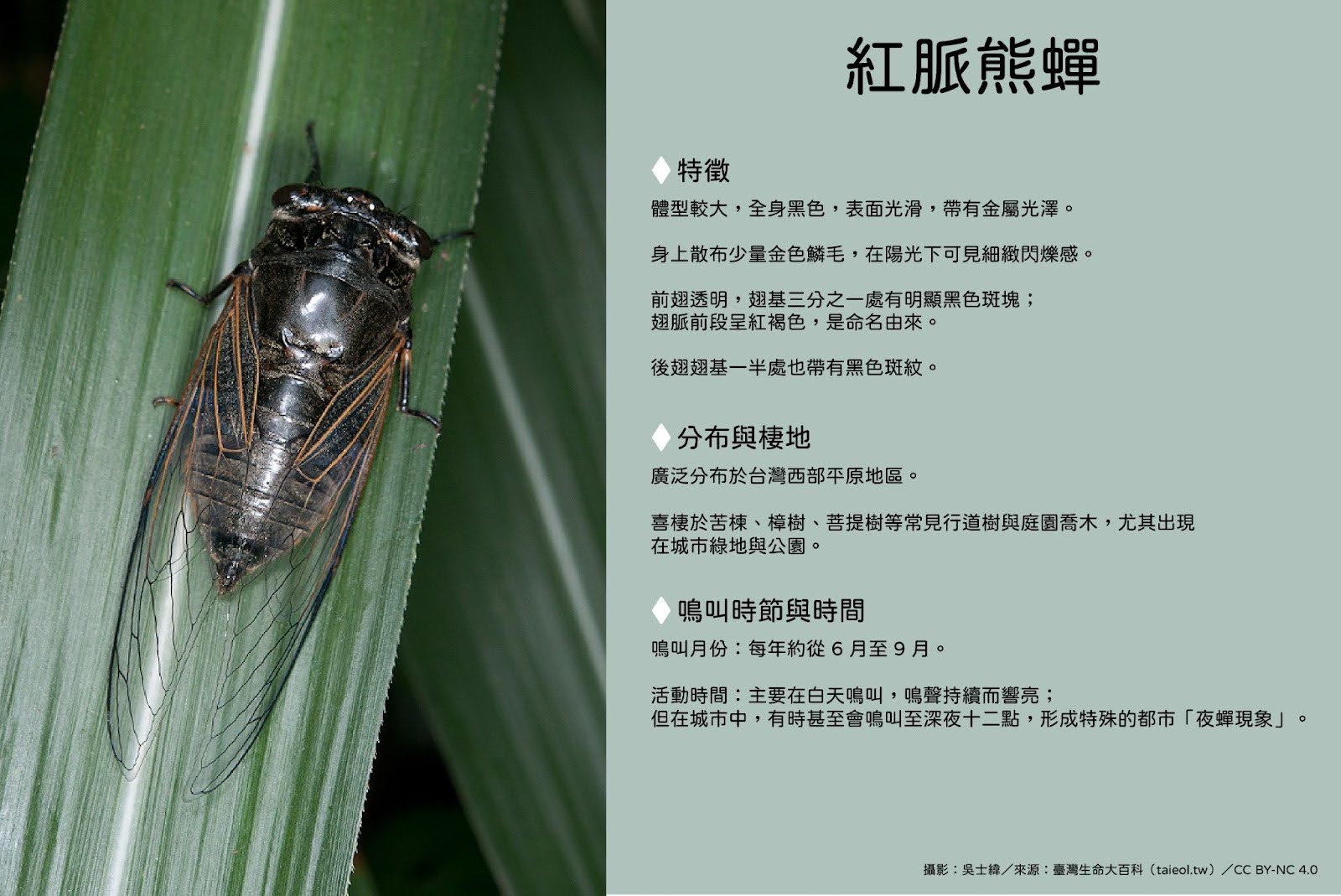

紅脈熊蟬

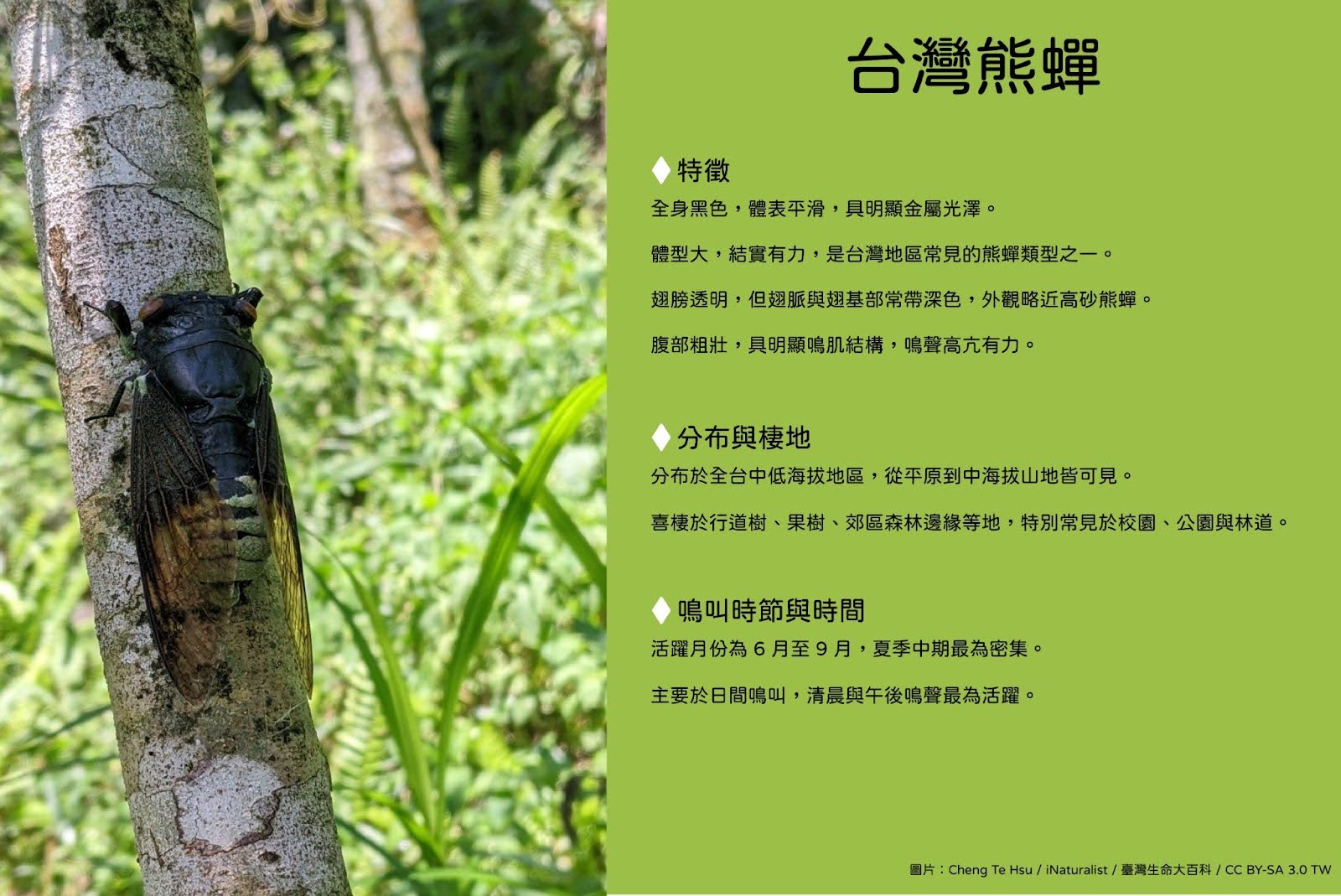

台灣熊蟬

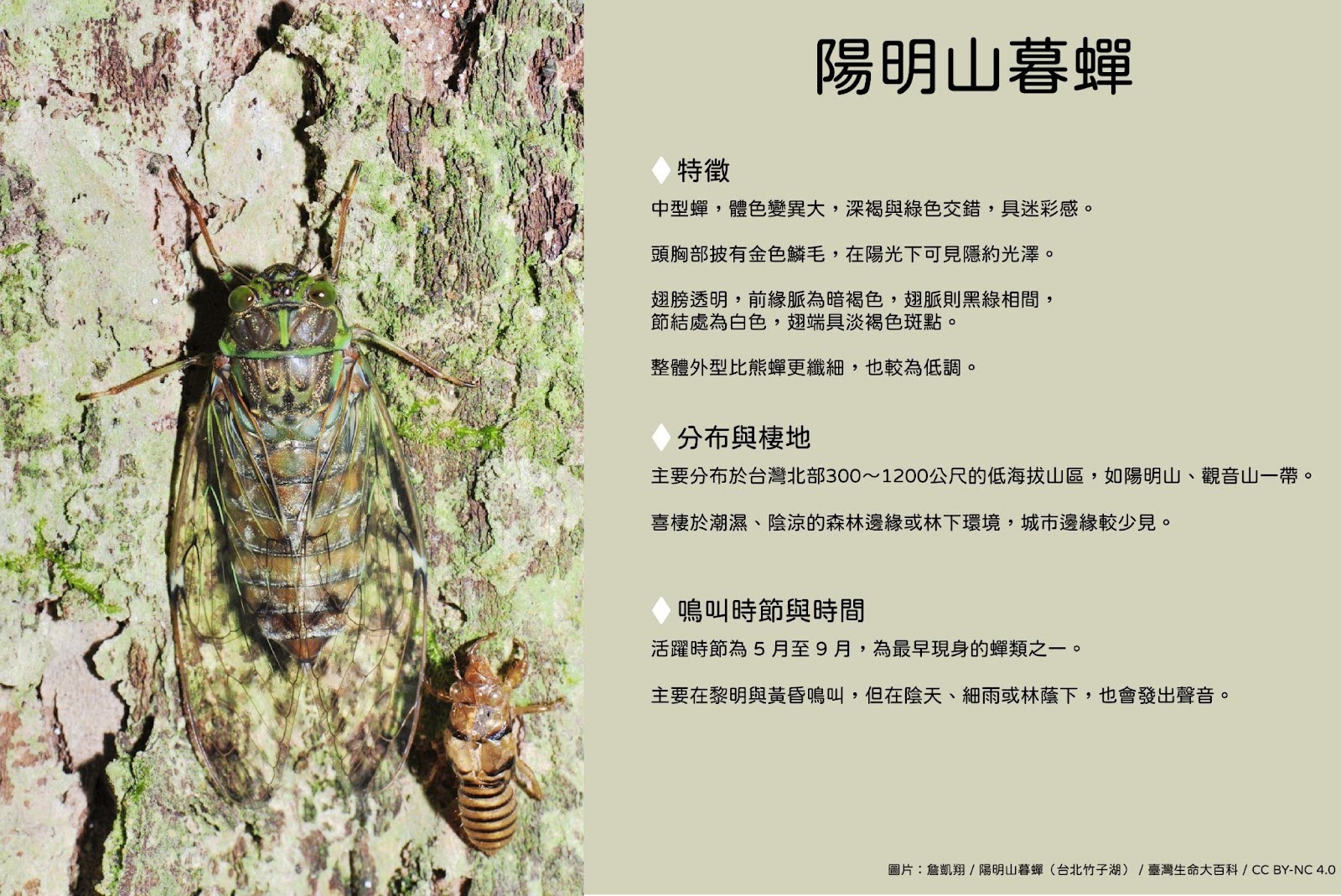

陽明山暮蟬

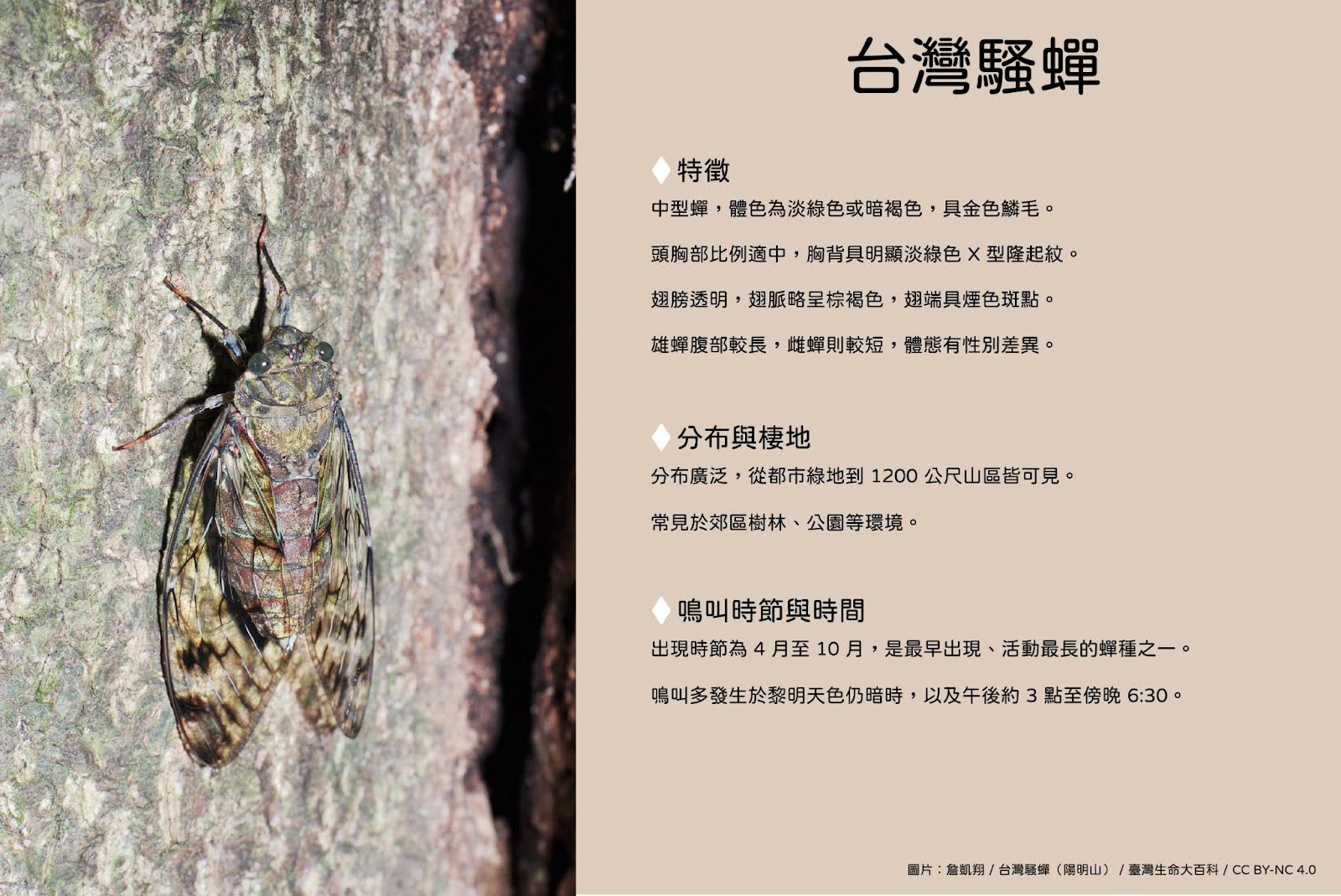

臺灣騷蟬

蟬聲紀錄

蟬聲小遊戲

蟬文化

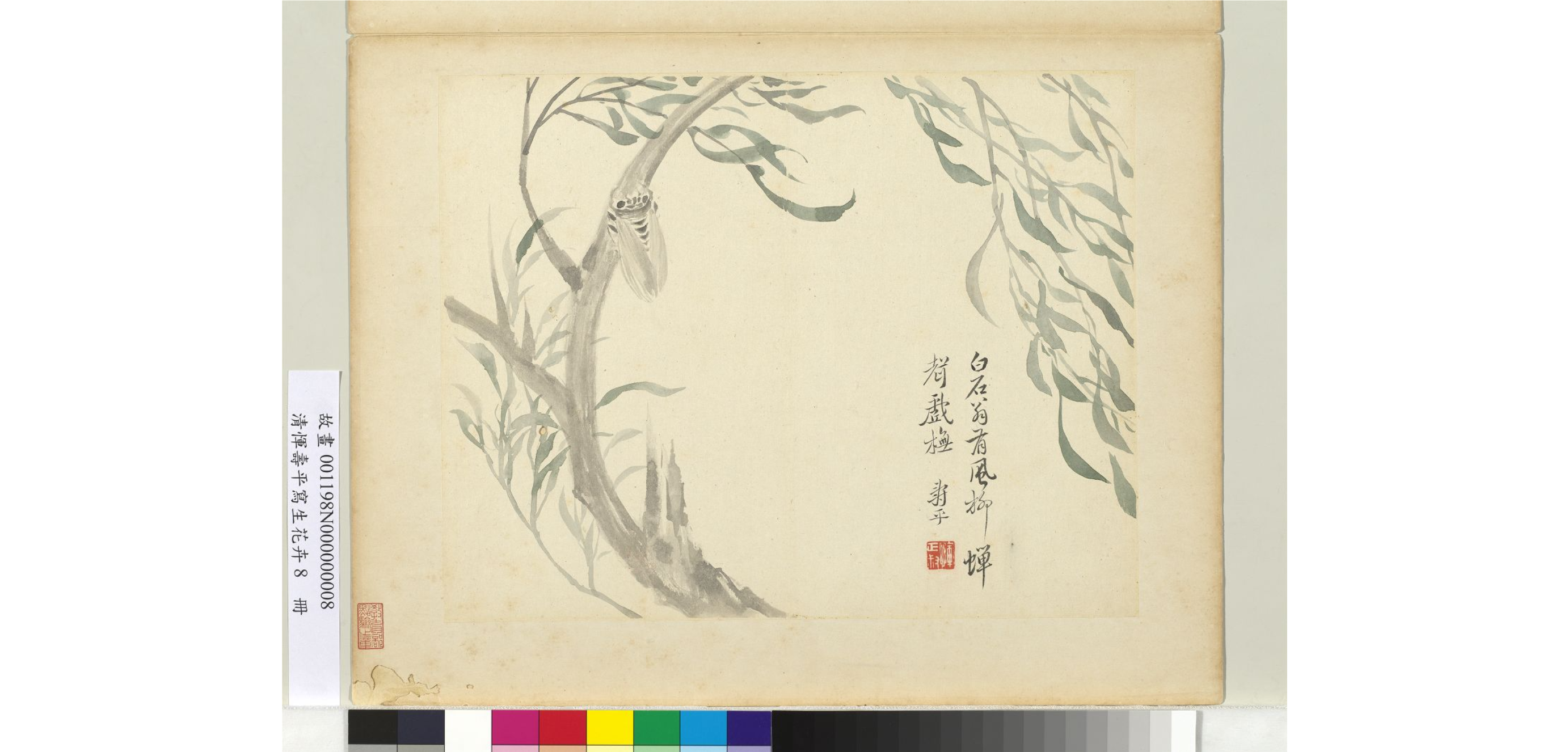

蟬絢爛的生命歷程,喚起了華人文化對於純潔、堅韌與新生的嚮往。

牠們不只是夏日的聲音,從詩詞典故中的高潔隱喻,至玉器上的靈魂象徵;

從藥櫃裡的蟬蛻入方,至作為陪葬之物。

蟬跨越了自然與文化的邊界,也成為人類共同的記憶與精神遺產的一部分。

「蟬君子」與華人文化

根據《史記·屈原列傳》「蟬蛻於濁穢,以浮游塵埃之外,不獲世之滋垢」,蟬成為「潔身自好」的象徵。從西漢開始,玉蟬不僅作為冕冠上的裝飾,也出現在陶俑、漆器、瓦當之中,展現了藝術與信仰的融合。

漢代玉蟬除了喪葬用的唅蟬之外,也有專為貴族在世佩戴用的佩飾玉蟬。

古人將蟬形狀的玉放在亡者口中,象徵著靈魂脫殼、蛻變、重生的意思,所以在玉器文化中,有「清蟬玉」的製作與陪葬習俗,蟬紋象徵著冥界重生與尊貴的地位,顯示出古人對蟬所蘊含的價值,以及生命的潔淨與精神提升。

【資料來源:漢唐詠蟬詩賦的體物寫志與人物典故】蟬在語言裡的意涵

成語「金蟬脫殼」常用來形容巧妙脫身的手段;「噤若寒蟬」則描繪在威壓下不敢發聲的沉默狀態;而「蟪蛄不知春秋」出自《莊子》,用以比喻眼界狹窄、不知長遠的見識。這些成語典故背後,隱含著人對生命、環境與時間的觀察與體悟。

蟬的食用與藥用價值

在生活中,蟬也是人類飲食與醫療的一部分。「紅脈熊蟬」被認為是傳統藥用「金蟬」的對應物。蟬蛹油炸後也會被人類食用,有「補腎壯陽」的說法;蛻下的外殼「蟬蛻」(又稱蟬衣),則長年被中醫用來退熱止癢、抗過敏、舒眠鎮靜。另外一種鮮為人知的,是蟬蛹被真菌寄生後稱為「蟬花」,可以被做為藥材,外形似花,與冬蟲夏草類似,可以用來補氣、抗疲勞與免疫調節。

在華人文化中,蟬被奉為高潔脫俗、通靈長生的神聖之物, 在歷史上留下迴響不絕的印記。

詩詞典籍、哲學、藝術與民俗生活等方面, 體現出人類對自然生命的觀照與文化想像。

在台灣,這些聲音早已成為每個人生活中, 接影響人們的生活與更深層記憶連結。

我們提出的問題:

為什麼

蟬聲變少?

到底是蟬變少?

還是蟬晚叫?

可能的原因

氣候變遷

全球暖化導致氣溫升高,影響蟬的生長週期和鳴叫時間。極端天氣事件也可能破壞蟬的棲息地。

污染落塵造成土壤有害

空氣污染和土壤中的有害物質會影響蟬幼蟲的發育,降低其存活率,進而減少成蟲數量。

李主播懷疑台北市的生態變化可能與台北的三根大煙囪(北投焚化廠、木柵焚化廠、內湖焚化廠)有關。因為李主播曾研究過落塵,焚化爐排出的煙囪落塵,其影響距離最遠可達25公里,且焚化爐的風向會影響落塵的方向,東南西北風都可能出現。

雖然不確定這是否是蟬鳴消失的確切原因,但李主播認為焚化爐的影響是一種值得大眾關心的可能性。

解決方案

這是一個全民科學計畫,透過李富城主播的疑問,進而促使這個行動倡議計畫:

蟬聲追追追

我們一起來收集台灣的蟬鳴地圖